“车马出行”图像的早期历史考察

2016-04-14 12:10:08

来源: 《美术研究》2015年02期;编辑:陈皴晨

“车马出行”图像是中国绘画史上常见的一种艺术表现内容,不仅流行于汉代的画像砖、画像石以及墓葬壁画中,而且在以后的唐宋卷轴画以及墓葬壁画中也能发现它们的身影。可以说,"车马出行”图像是汉唐以来一种重要的艺术流行题材。

对于“车马出行”图像的问题,已经有相当多的学者从名称、运动过程及功能、绘制方法及风格、社会背景、图像类型和配置等方面对其进行了相关研究,但是对“车马出行”图像的确切起源以及早期历史问题却少有问津,本文即是对车马出行图像早期发展历史的探讨以及相关问题的分析。

“车马出行”图像在东汉时期尤为盛行,是一种流行的墓葬艺术形式和题材,但是关于这种艺术形式何时出现又是如何发展成为一种流行艺术题材的历史,似乎并不明朗。通过对考古材料的检索,会发现至迟在商代晚期就已经出现了“车马形相”的岩画、甲骨文以及车马坑的车马遗骸。在新疆阿勒泰、内蒙古阴山、达尔罕茂明安联合旗、苏尼特左旗以及青海卢山地区均发现了刻有车马的岩画。

这些岩画中的车辆形象与殷墟发现甲骨文中的“车”字以及车马坑的车辆结构非常相似,论者也据此判断这些绘制岩画的时间至少应为商代。同时在阿尔泰、图瓦、哈萨克斯坦、帕米尔、蒙古国的阿尔泰山以及杭爱山也发现类似的车马岩画,与上述内蒙古发现的岩画车辆非常地相似。其中最值得关注的莫过于安阳殷墟以及西安老牛坡、滕州前掌大所发现的车马坑,车马坑的发现让我们确认至迟在商代晚期的殷墟就已经拥有车马的技术和实物。但是,截止到目前发现的这些车马坑数量并不是很多,分布的范围也不是很广,且车马坑的埋藏似乎仅限于某些王族墓葬,无疑说明殷商车马的稀有和珍贵。需要提及的是上述岩画所描绘的车马图像与车马坑中的车马“形相”,无论在结构上还是在表现角度上都非常相似,而这种相似性很容易让我们把它们之间关联起来,李淞先生即认为这种画法或许是从车马坑的埋藏方式上获得了某些启示。但缪哲先生并不认同此意见,他认为发现于蒙古地区的岩画从安阳殷商车马坑获得灵感是不可通的,即使这种画法从车马坑获得灵感也应从蒙古地区的车马坑予以论证,而不是从古代中国的中原地区。

除此之外,在商代甲骨文以及金石文字里面,还发现了大量形态各异的“车”字,这些“车”字似乎说明了殷商车制多样化以及“车”字已成为占卜者经常描述、记录对象的史实。

除了上述岩画、车马坑中的车马形相以及象形“车”字外,在山西灵石旌介1号墓出土了一件商代晚期的器底带有马形图像的青铜簋。与其他一些马形青铜器图形文字不同的是,此马形图像造型要写实得多。同样有如此写实表现的还有一件陕西眉县出土的青铜驹尊。

从目前所发现的考古材料看,除上述所发现的车马坑遗迹及岩画车马图像外,晚商至西周时期还没有发现"车”、“马”结合在一起的图像,但晚商甲骨文以及周初的金文中却出现了少量的“车马”连用的语汇,这说明了当时图像与文字之间的出现与使用可能存在着不一致的情形。这种状况到了东周突然得到了改观。考古工作者在内蒙古宁城县南城根102号墓葬中发现了一件刻有车马图像的骨板,时间判定为西周晚期至春秋早期。

此骨板上的车马图像与上述在内蒙、蒙古以及阿尔泰、图瓦、哈萨克斯坦、帕米尔等地区发现的车马岩画非常相似,据此有些学者认为中国的车马应当是由南俄草原经阿尔泰、蒙古传到中国的北方和中原地区,但也有人通过车马系驾法、造车的青铜工具异同等方面同而提出异议,但随着近些年考古发现的深入以及相关材料增多,愈来愈多的证据趋向于支持晚商中国车马技术源于西方的这种观点。

除此外,在山东、河南、江苏、山西、河北等地还发现了大量战国时期载有车马狩猎的画像青铜器,另外在湖北、河南、湖南也出土了三件绘有车马出行图像的漆器。如果把这些发现车马图像的地点进行排布,我们发现它们呈现出一种由北而中原、由中原而周边,又中原趋向于东部的分布特点,这似乎与我国青铜器西来由北而南的传播论点相吻合。为什么描绘车马图像的题材在此时开始流行起来?或许我们可以从《诗经》以及春秋战国时期的墓葬、车马坑中找到相关线索。作为我国古代最早的一篇诗歌总集,《诗经》收录了自西周初年至春秋中叶大约五百多年的三百零五篇诗歌,其中涉及车马的近八十篇,占全部诗歌总数的四分之一强。在《诗经》中,“车马”一词的连用远远高于甲骨文以及周初金文中的使用频率。

如此之多的诗歌涉及到车马说明了什么?这无疑在某种程度上反映了当时车马的使用和流行状况,否则我们不能解释《诗经》中为什么如此高频率地描绘车马。另外一个相关联的现象就是此时期车马坑的发现远多于晚商时期,这也说明了这个时期车马的使用和流行程度的确要比晚商广泛得多。上述两种状况出现恰好与此时期考古发掘中增多车马图像联系起来,有力的说明了两者之间存在某种程度的一致性。

一个值得注意的现象是春秋晚期兴起的画像铜器在战国晚期走向消亡,同时画像铜器上的“车马狩猎图像”也不见踪影,在秦汉时期的铜器、漆器、画像砖石以及墓葬壁画中,笔者均没有发现车马狩猎方面的资料。从目前商至春秋所发现的考古材料来看,“车马狩猎图像”似乎出现有些突然。在商至西周均没有发现类似的例子,但在战国时期却突然出现在画像铜器上面并开始流行。据笔者统计在春秋战国时期出土的画像青铜器中,有明确出土地点的画像铜器约有51件,其中载有车马狩猎图像7件。出土地点不明确计28件,国内藏7件,国外藏21件,其中载有车马狩猎图像的有13件。关于狩猎车马图像的来源,西方学者多认为此种图像受到了斯基泰艺术的影响,而徐中舒先生坚持认为狩猎图受外来影响尚浅,更多的是本土特色。

另外一个值得注意的现象是三件彩绘漆器上的车马出行图像与画像铜器车马狩猎图像的差别。三件彩绘漆器上车均为正侧面描绘方式,只描绘出一个轮子,人物有正侧面和正背面两种。而铜器上车马的描绘方式可分为两类:第一类马为正面形象,头颈扭向外侧,以两腿表现四腿,如出土于湖北天星观二号楚墓的虎行酒器。第二类车与乘者表现为侧面,马也描绘为侧面,但两边的马呈背靠相反的姿势,腿的描绘方式亦为两腿表现四腿。

彩绘漆器上的车马表现视点是正侧面的,而画像铜器上的表现视点为正面透视以及车侧视而马俯视的视点。其中纯侧面的车马出行图像继续延续到了秦至东汉前时期,而正面车马图像出现的很突然,但是在古希腊、罗马艺术中却多见。按照缪哲先生详细的谱系论证,这种正面车马图像是由古希腊、古罗马经西亚、中亚、南俄、蒙古传到中原地区的。此种正面车马图像自战国时期发现以来,案例虽少但却在两汉时期一直有发现,而画像铜器中的第二类侧视车乘与俯视马匹相结合的案例在战国以后似再也没有出现过。

战国晚期至秦代之际,一直附着在器物上的车马图像出现了一个重大变化,那就是首次发现被绘制在宫殿的壁画中。在1973年秦都咸阳宫3号宫殿的发掘中,考古工作者分别在其廊东壁的第四间、第六间以及第七间墙壁上发现了三组、两组和一组车马,而根据考古报告中的碳十四和热释光的测定,上述壁画所处宫殿遗址的时间距当时(1980年)为2290±80年或2340年,也就是说至迟在秦统一六国前夕,最早则在公元前390年就已存在。这是我们目前发现的地面建筑物上最早的车马出行图像,但这仅是考古发现而非历史上的最早。

事实上,在春秋时期的宫殿或庙堂中就已经出现了壁画的装饰,从《左传宣公二年》中的晋灵公“厚敛以雕墙”、《孔子家语•观周篇》中的“观乎明堂,睹四门墉,有尧舜之容,桀纣之像”以及《楚辞天问》中,我们可以看到当时人对壁画的观察和描述,但春秋时期的壁画中是否有车马出行图像的存在,我们尚不得而知。西周至春秋之际的内蒙古宁城县发现的骨刻板车马形相仅为孤例,其发现的地点也处于长城附近的北方文化带内,难以推测当时的中原及南方楚国的壁画中是否存在这类图像。

此外,引起我们注意的是秦始皇兵马俑陪葬坑中,出土了一辆作驾乘状的铜车马,这是自从晚商殷墟发现大量车马埋葬后,我国发现首例全金属陪葬车马。据赵海洲及吴晓筠的研究,车马埋葬自殷墟滥觞以来,在西周中晚期至战国早中期达到了其鼎盛阶段,但是到了战国晚期至西汉早期的时候,车马埋葬开始走向衰落,埋葬的方式也由墓外设置车马坑而转向墓内设专室或放置于墓内靠近墓口某处,并且规模普遍减小。重要的是由春秋战国之际初现的车马明器模型在这一时期开始大量出现,真车真马的埋藏方式已趋向于被车马明器所代替。

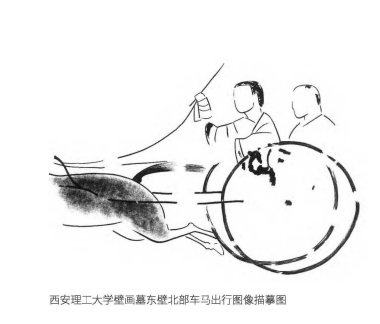

到了西汉晚期至东汉早期,发现的车马遗迹已经全部转入地下墓室,在墓外设置车马坑的埋藏形已经完全消失。与此现象巧合的是这一时期的西安理工大学壁画墓发现了车马出行图像,同时也在西耳室发现了两乘木质车马。埋藏真车马的衰落与车马出行图像的兴起似乎存在着某种默契,那么上述所发现的铜车马、木质车马与车马出行图像有什么关联呢?笔者认为随着砖室墓、壁画墓的兴起,以及殷商以来象征着身份和财富的车马埋葬的衰落,战国以来漆器上出现的车马出行图式慢慢的转移到地下的墓葬壁画中,随之图像的功能也产生了变化,它在满足社会中下层欲望的同时,逐渐取代了殷商以来主流的车马葬传统,最终在东汉变得流行起来,并在中晚期达到高峰。

由秦入汉后,战国时期出现的车马出行图像逐渐流行起来,并首次出现在壁画墓和石棒墓中,由宫殿壁画、随葬器具转移到了墓葬建筑设施中。考古材料显示在西汉中晚期关中、洛阳及徐州地区开始流行利用壁画、画像石来装饰墓葬设施,其中装饰的题材中就有车马出行的图像,但并不是所有的壁画墓和石椁墓中都存在车马出行图像。

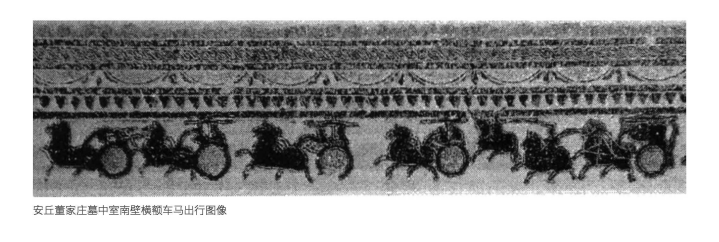

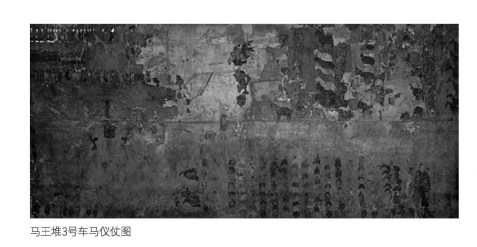

在西汉时期发现的13座壁画墓中,只有西安理工大学壁画墓、内蒙古包头召湾51号木椁墓、内蒙古鄂尔多斯八音格尔土洞墓中发现了车马出行图像,其余的10座均没有发现。其中1987年发现的河南永城柿园壁画墓是迄今为止发现的年代最早的壁画墓,其次为广州南越王壁画墓。除被盗的洛阳八里台壁画墓不详,剩下的壁画墓所处年代大约为西汉后期。另外在山东地区的微山两城乡平阴新屯2号石椁墓、滕州东小宫M222石椁墓济宁师专M10M4石椁墓、邹城卧虎山MlM2石椁墓以及马王堆3号土坑墓中也发现了车马出行图像。

上述西汉时期出现车马出行图像的壁画墓、画像石椁墓共计20例,与战国时期相比,车马出行图像在西汉时期确有所发展,但车马出行图像真正广泛流行却是在东汉中后期。根据黄永飞提供的一些数据,笔者做了如下统计:山东省的84例画像石墓中,有29例刻有车马出行图像,其中西汉时期的有6例,新莽至东汉时期的有23例,且绝大部分为东汉中晚期;江苏省的45座画像石墓中,有15例刻有车马出行图像,其中西汉1例,剩余14例中除一例为东汉初期外,其余皆为东汉后期。安徽省的10例画像石墓中,有三例刻有车马出行图像,时间均为东汉后期;河南省的63例画像石墓中,刻有车马出行图像的有6例,所属西汉时期的没有,皆为新莽或东汉初期和后期;陕西省的27例画像石墓中,有12例刻有车马出行图像,除两例不详外,其余皆为东汉中晚期;山西省的9例画像石墓中,全部刻有车马出行图像,时间皆为东汉末期;浙江省1例画像石墓刻有车马出行图像,所属时间为东汉末期;四川的崖墓及石棺中大约有25座保存较为完整的画像石墓中,有13例刻有车马出行图像,所属时间为东汉时期,其中有两例不详。在壁画墓中,共计两汉时期的壁画墓63例,其中西汉时期14例,其中3例绘有车马出行图像。新莽至东汉时期的壁画墓为49例,绘有车马出行图像有14例。通过以上统计我们可以看出,虽然车马出行图像在全部画像石墓、壁画墓以及画像石棺所占据比例并不是非常大,但已足见其流行的程度了。

除上述在画像石墓、画像石椁墓以及壁画墓、画像石棺上发现的车马出行图像外,车马出行图像还出现在陶壶、漆奁、铜镜以及画像砖上面。一件出土于洛阳金谷园小学IM1254号西汉中期或略晚的彩绘陶壶上面,发现两组车马出行的图像,分别为一车两马和一车三马。另外在扬州甘泉姚庄一号木椁墓出土了一件绘有车马出行图像的漆奁,漆奁上彩绘有一车一马。

除上述陶壶以及漆奁外,在西安市红庙坡发现了一件西汉彩绘铜镜,铜镜背面波浪形带区域内绘有人物拜谒、宴饮、树木、奔马等题材,其中绘有四马一车的车马图像。另外还有两件西汉彩绘铜镜与上述铜镜非常相似,均绘制有车马出行图像,且都为四马一车,它们分别为陕西历史博物馆于1992年新征集的汉代彩绘铜镜和西汉陈请士墓出土的彩绘铜镜。

这四件铜镜背面相似的图像说明了此类图像的程式化以及此类题材在西汉彩绘铜镜上的流行程度也说明了车马出行的题材不仅流行于上述壁画墓、画像石等墓葬设施中,同时也流行于漆器、铜镜等生活用器中。不容忽视的是西汉时期发现的车马出行与战国时期的车马出行及车马狩猎图像相比,在绘制方面有了重要的变化。秦3号宫殿壁画、湖北荆门包山二号漆奁、长沙黄土岭彩绘漆奁、河南信阳长台楚墓漆器残片上所描绘车马均为正侧面,只画出一只车轮,马匹稍微错开,以两腿表现四腿,其中秦宫3号车马侧视的视角有所提高,在轻微俯视的视角下表现侧视。而上述西汉时期发现的车马出行图像描绘方式由正侧面转向了具有一定透视的斜侧面,由描绘一只车轮转向了表现两只车轮,但是战国时期以来的正侧面单车轮画描绘方式并没有消失,在河南郑州、新郑、禹县仍然发现了这种正侧面单车轮表现方式的画像砖。战国时期出现的正面车马图像在这一时期也发现了两例,一例为河南南阳新野县樊集M37墓内出土一正面车马画像砖,发掘者认为其年代为武帝时期或晚期,另一例为美国克利夫兰美术馆藏的一件贝壳B面画有一正面的车马出行图像,这两例正面车马图像应为战国时期出现的正面车马图像的余绪。

通过对殷商至西汉晚期载有车马狩猎或车马出行材料的论述,我们可以得出以下几方面的认识:从时间方面来看,殷商至春秋时期所发现车马形相材料限于单例车马的描绘,与战国时期车马出行图像相比,无论从描绘方式还是观察视角来讲,均处于滥觞阶段。根据目前的发现材料,车马出行图像的真正确立时间应是在战国时期,这时期发现于三件漆器上的车马出行图像,尤其湖北包山二号漆奁上的车马出行已经具备了东汉车马出行图像的基本要素。

而秦至西汉期、东汉初期在秉承战国车马出行图像的基础上又有所发展,东汉中晚期所流行的双轮斜侧视的描绘方式在这一时期已经出现,并有成为主流表现方式的趋向。从空间方面来看,殷商至东周的车马形相材料分布呈现一种由北方逐渐扩展至中原周边的趋势。殷商至西周时期的车马岩画主要分布在新疆、青海、甘肃、宁夏、山西、内蒙古地区,其空间位置相当于春秋战国时期的北方文化带附近,即东周时期形成的农业与畜牧业经济形态交界地带。

车马埋葬遗迹自晚商安阳发现之后,在山西、河北、河南、陕西、山东及湖北地区也陆续有发现,呈现一种由北而中原并旁及周边的形态,而春秋战国流行的画像铜器的分布也表现出一种由北而南的趋势。与商至东周有所不同,除内蒙古外,秦至西汉时期的车马出行材料主要分布在中原及山东、江苏地区,如山东微山、平阴、滕州、济宁、邹城地区,以及河南郑州、新郑、禹县、南阳地区,另外还有少量的车马彩绘漆奁、铜镜分别发现于扬州、洛阳和西安地区。在不考虑时间因素的情况下,秦至西汉时期的车马出行材料呈现一种中原趋向于东部的分布态势。

从媒介材料上来讲,殷商至西周时期的车马图像材料主要为岩画、甲骨文、金文以及车马埋葬遗迹,而春秋战国时期车马图像媒介一个重要变化就是画像铜器和漆奁上出现了车马狩猎和车马出行,漆奁上车马出行图像的出现标志着车马出行图像的真正确立。

另外一个重要变化就是在战国末期车马出行图像首次出现在宫殿壁画上,这是目前最早一例在地面建筑上发现的车马出行图像。在此后的西汉时期呈现出一种车马出行图像媒介多样化的趋势,不仅在铜镜、陶壶、贝壳、漆器上发现了车马出行图像,在画像石、画像砖以及壁画墓中也出现了车马出行的题材。

东汉中后期画像砖石以及壁画墓中流行的车马出行图像在这一时期开始得以发展,更重要的是车马出行图像由战国末期的地上宫殿壁画转向了地下墓葬设施,并且最终成为东汉中后期车马出行图像的主要载体。从车马形态以及表现方式来看,殷商至西汉晚期的车马形相材料呈现出三种不同视点和表现方式。

商周的岩画、车马埋葬遗迹以及甲骨文和金文上的“车”字所采用的是俯视视点和结构性的表现方式,而春秋战国时期呈现出车乘侧视、马匹俯视并相背排列表现方式与车乘、马匹均为侧视视点、正侧面的描绘方法以及正面车马三种并存的局面。

其中俯视视角和结构性的描绘方式在战国以后消失,车马正面描绘方式也寥寥数例,而正侧面的描绘方式成为秦至西汉时期车马出行图像的主流。由秦至西汉时期,车马出行图像的一个重要变化就是斜侧视和两轮画法的出现,这种画法的出现或许与当时车马表现中马匹的数量与所象征的地位有关。

免责声明

本网站尊重原创作者劳动成果,就本网站稿件一事作如下声明: 一、本网站标明转载文章的出处,并保留转载文章在原刊载媒体上的署名形式和版权声明(如有),但本网站对转载文章的版权归属和权利瑕疵情况不承担核实责任。如任何单位或个人认为本网站转载的文章涉嫌侵犯其合法权益,应及时向本网站提出书面意见并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件后将采取相应措施。 二、如有文章转载自国内外公开媒体报道,仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。本网站不对其中包含或引用的信息的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。对于任何因直接或间接采用、转载本网站提供的信息造成的损失,本网站均不承担责任。如因使用本网站资料而触犯中华人民共和国法律,使用者应自行承担全部责任。 三、凡以任何方式登陆本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本声明的约束。 四、本免责声明以及其修改权、更新权及最终解释权均属本网站所有。 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者速与本网站联系。

相关推荐

最新排行|热点排行

-

1法国女骑手尼娜·马利瓦尼连续第四个月排 19:21

-

2美国骑手肯特·法灵顿连续第4个月排名世 12:45

-

320岁的美国骑手安斯加尔·霍尔格斯登顶 12:43

-

4美国骑手亚伦·韦尔登顶迪纳尔五星级1. 11:53

-

5德国骑手理查德·沃格尔斩获迪纳尔五星级 11:50

-

6瑞典骑手亨里克·冯·艾克曼赢得迪纳尔五 11:49

-

7德国骑手理查德·沃格尔登顶迪纳尔三星级 11:44

-

8奥运冠军、瑞士骑手史蒂夫·戈尔达特称雄 11:43

-

9粉红激情!德国女骑手索菲·希纳斯登顶迪 11:41

-

10粉红激情!亚历克莎·费雷尔主场加冕迪纳 11:40